佛教禅学与东方文明

内容提要:

佛教禅定之学,包括小乘、大乘、密乘及其所摄各宗各派的多种禅法、禅理。在小乘佛教中禅定修习被称为“心学”、“意学”或“定学”(Adhicittam)。佛教禅法被译介到中国后,禅定通常简称为“禅”,并出现了“禅学”一语。《般若经》谓“禅学谓开智”。《释氏要览》卷中引。《续高僧传・僧稠传》有云:“自葱岭以东,禅学之最”。此“禅学”,指禅定之修习及修禅之人。中唐禅宗盛行后,佛门中渐多以“禅学”专称禅宗之学。近今学术界,通常以“禅学”为佛教禅定之学的通称,包括禅宗之学在内。如胡适《禅学古史考》、忽滑谷快天《达摩以前中土之禅学》、汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》、吕

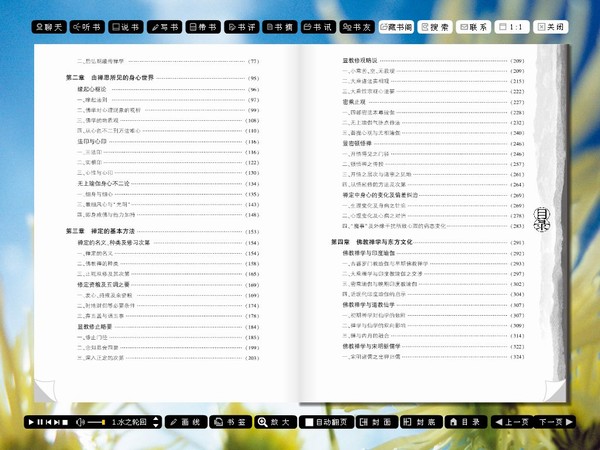

目录列表 :

再版前言

禅--东方文明的精萃(代前言)

第一章佛教禅学源流

瑜伽、禅定、气功溯源

一、禅定、瑜伽的六大渊源

二、禅定、瑜伽与宗教

佛教与禅定

一、佛教之源――释迦牟尼的禅思体悟

二、佛教的宗旨及禅定在佛学中的地位

三、禅定与佛教哲学

四、禅定与佛教教制

佛教禅学在印度文化圈内的兴衰

一、印度文化圈内的小乘禅学

二、印度文化圈内的大乘禅学

三、印度文化圈内的密乘禅学

佛教禅学在汉文化圈内的发展

一、印度大小乘禅在中国的早期流传

二、华化禅学的建立及发展

三、禅净交融与中国禅学的衰落

四、日本佛教禅学

五、朝鲜、越南的佛教禅学

佛教禅学在藏文化圈内的风貌

一、前弘期藏传禅学

二、后弘期藏传禅学

第二章由禅思所见的身心世界

缘起心枢论

一、缘起法则

二、佛学对心理现象的观析

三、佛学的物质观

四、从心色不二到万法唯心

法印与心印

一、三法印

二、实相印

三、心性与心印

无上瑜伽身心不二论

一、细身与细心

三、最细风心与“光明”

四、即身成佛与他力加持

第三章禅定的基本方法

禅定的名义、种类及修习次第

一、禅定的名义

二、佛教禅的种类

三、止观双修及其次第

修定资粮及五调之要

一、发心、持戒及余资粮

二、时地财侣等必要条件

三、弃五盖与调五事

显教修止略要

一、修止门径

二、念知思舍四要

三、深入正定的次第

显教修观略说

一、小乘苦、空、无我观

二、大乘诸法实相观

三、大乘性宗观心法要

密乘止观

一、四部密法本尊瑜伽

二、无上瑜伽气脉点修法

三、菩提心观与无相瑜伽

显密顿悟禅

一、开悟得见之门径

二、顿悟禅之传授

三、开悟之层次与诸宗之见地

四、从悟起修的方法及次第

禅定中身心的变化及偏差纠治

一、生理变化及身病之针洽

二、心理变化及心病之对治

四、“魔事”及外缘干扰所致心理的病态变化

第四章佛教禅学与东方文化

佛教禅学与印度瑜伽

一、古婆罗门教瑜伽与早期佛教禅学

二、大乘禅学与印度教瑜伽之交涉

三、密乘瑜伽与晚期印度教瑜伽

四、近现代印度瑜伽的启示

佛教禅学与道教仙学

一、初期禅学对仙学的依附

二、禅学与仙学的双向影响

三、禅与内丹的融合

佛教禅学与宋明新儒学

一、宋明诸儒之出禅归儒

二、宋明儒学的静坐存养功夫

三、禅宗与理学心性论

四、宋明儒学对禅的攻讦与影响

佛教禅学与其他宗教

一、佛教禅与基督教禅

二、禅与伊斯兰苏菲派

三、佛教禅学与神、苯等教

禅与东方艺术

一、为禅定服务的多种艺术形式

二、禅定题材与文学艺术

三、禅与东方艺术境界、审美情趣、创作方法

禅与武术

一、少林武术渊源

二、禅与武术的关系

禅与东方民族文化心理素质

一、禅与东方人生态度

二、禅与东方情感方式

三、禅与东方思维方式

四、禅与东方价值观念

第五章佛教禅学与现代“人学”

禅定与现代医学

一、佛教医学体系与心身、行为医学

二、禅定治病与气动疗法

佛教禅学与现代气功

一、现代气功对佛教禅学的继承

二、现代气功对禅定的检验与解释

禅定与智力开发

一、佛教对全智的追求

二、智慧修学与禅定

三、禅定与益智气功

禅定与特异功能

一、佛教与神通异能

二、五通八悉地与特异功能

三、禅定得通之方法

四、禅定得通的原理

禅定与长寿

一、佛教与长寿

二、延寿禅法及其原理

三、舍利、自焚、虹化与生命自控

禅定与生理、心理、行为

一、禅定与生理潜能开发

二、禅定与心理学

三、禅定与道德、行为

结语东西方文明双向交流中的禅

禅--东方文明的精萃(代前言)

第一章佛教禅学源流

瑜伽、禅定、气功溯源

一、禅定、瑜伽的六大渊源

二、禅定、瑜伽与宗教

佛教与禅定

一、佛教之源――释迦牟尼的禅思体悟

二、佛教的宗旨及禅定在佛学中的地位

三、禅定与佛教哲学

四、禅定与佛教教制

佛教禅学在印度文化圈内的兴衰

一、印度文化圈内的小乘禅学

二、印度文化圈内的大乘禅学

三、印度文化圈内的密乘禅学

佛教禅学在汉文化圈内的发展

一、印度大小乘禅在中国的早期流传

二、华化禅学的建立及发展

三、禅净交融与中国禅学的衰落

四、日本佛教禅学

五、朝鲜、越南的佛教禅学

佛教禅学在藏文化圈内的风貌

一、前弘期藏传禅学

二、后弘期藏传禅学

第二章由禅思所见的身心世界

缘起心枢论

一、缘起法则

二、佛学对心理现象的观析

三、佛学的物质观

四、从心色不二到万法唯心

法印与心印

一、三法印

二、实相印

三、心性与心印

无上瑜伽身心不二论

一、细身与细心

三、最细风心与“光明”

四、即身成佛与他力加持

第三章禅定的基本方法

禅定的名义、种类及修习次第

一、禅定的名义

二、佛教禅的种类

三、止观双修及其次第

修定资粮及五调之要

一、发心、持戒及余资粮

二、时地财侣等必要条件

三、弃五盖与调五事

显教修止略要

一、修止门径

二、念知思舍四要

三、深入正定的次第

显教修观略说

一、小乘苦、空、无我观

二、大乘诸法实相观

三、大乘性宗观心法要

密乘止观

一、四部密法本尊瑜伽

二、无上瑜伽气脉点修法

三、菩提心观与无相瑜伽

显密顿悟禅

一、开悟得见之门径

二、顿悟禅之传授

三、开悟之层次与诸宗之见地

四、从悟起修的方法及次第

禅定中身心的变化及偏差纠治

一、生理变化及身病之针洽

二、心理变化及心病之对治

四、“魔事”及外缘干扰所致心理的病态变化

第四章佛教禅学与东方文化

佛教禅学与印度瑜伽

一、古婆罗门教瑜伽与早期佛教禅学

二、大乘禅学与印度教瑜伽之交涉

三、密乘瑜伽与晚期印度教瑜伽

四、近现代印度瑜伽的启示

佛教禅学与道教仙学

一、初期禅学对仙学的依附

二、禅学与仙学的双向影响

三、禅与内丹的融合

佛教禅学与宋明新儒学

一、宋明诸儒之出禅归儒

二、宋明儒学的静坐存养功夫

三、禅宗与理学心性论

四、宋明儒学对禅的攻讦与影响

佛教禅学与其他宗教

一、佛教禅与基督教禅

二、禅与伊斯兰苏菲派

三、佛教禅学与神、苯等教

禅与东方艺术

一、为禅定服务的多种艺术形式

二、禅定题材与文学艺术

三、禅与东方艺术境界、审美情趣、创作方法

禅与武术

一、少林武术渊源

二、禅与武术的关系

禅与东方民族文化心理素质

一、禅与东方人生态度

二、禅与东方情感方式

三、禅与东方思维方式

四、禅与东方价值观念

第五章佛教禅学与现代“人学”

禅定与现代医学

一、佛教医学体系与心身、行为医学

二、禅定治病与气动疗法

佛教禅学与现代气功

一、现代气功对佛教禅学的继承

二、现代气功对禅定的检验与解释

禅定与智力开发

一、佛教对全智的追求

二、智慧修学与禅定

三、禅定与益智气功

禅定与特异功能

一、佛教与神通异能

二、五通八悉地与特异功能

三、禅定得通之方法

四、禅定得通的原理

禅定与长寿

一、佛教与长寿

二、延寿禅法及其原理

三、舍利、自焚、虹化与生命自控

禅定与生理、心理、行为

一、禅定与生理潜能开发

二、禅定与心理学

三、禅定与道德、行为

结语东西方文明双向交流中的禅

还没有投票